林風眠的三座城:梅州的根,杭州的夢,香港的光

林風眠的三座城:梅州的根,杭州的夢,香港的光

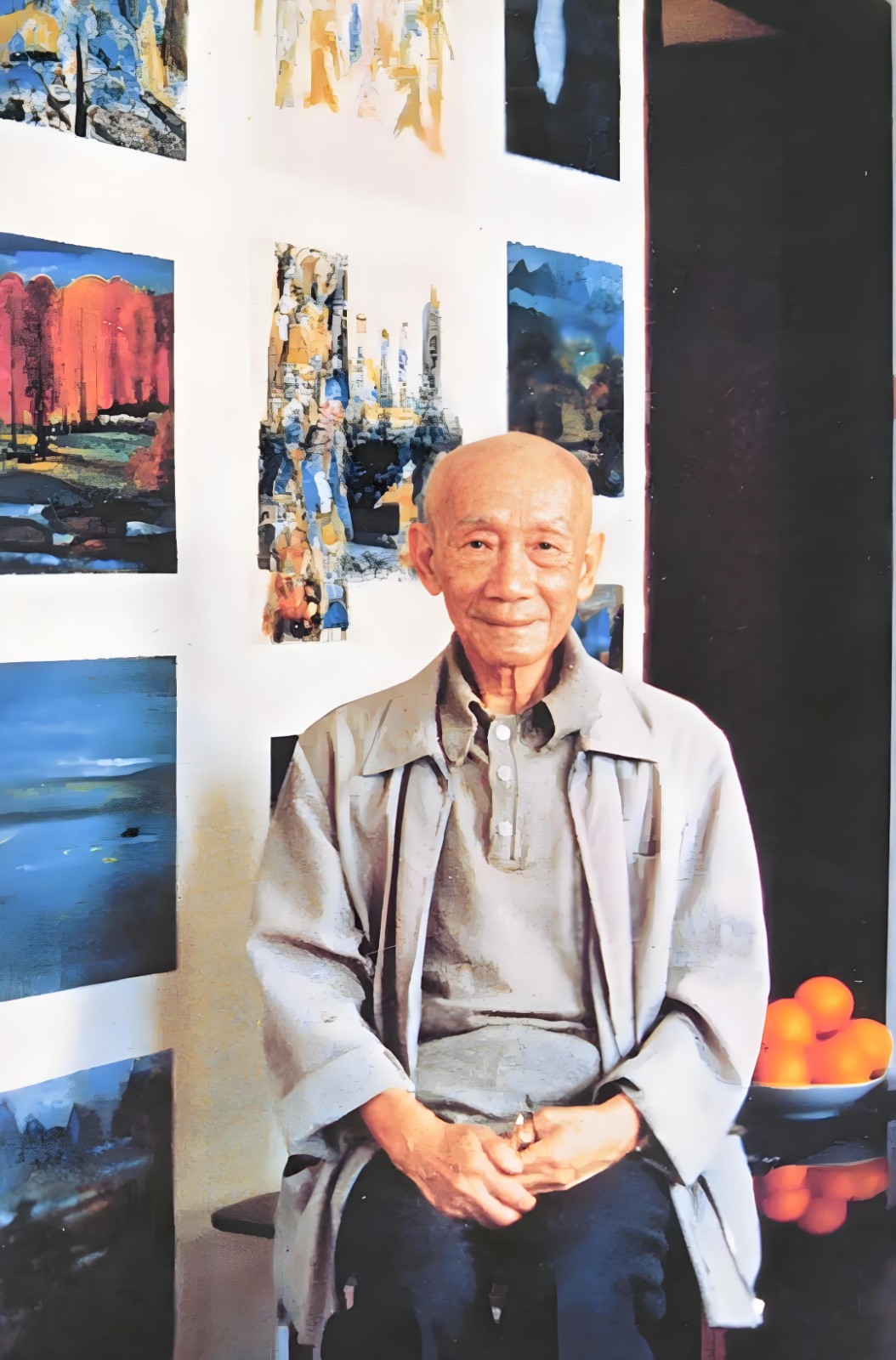

導讀:林風眠(1900—1991),字鳳鳴,後改風眠,畫家、藝術教育家、中國美術學院首任院長。林風眠畢生致力於藝術教育和繪畫創作。他的學生有趙無極、吳冠中和朱德群等,撐起了中國美術界的半壁江山,可謂中國畫壇一代宗師。作品有《春晴》、《江畔》、《仕女》、《山水》等。晚年林風眠客居香港,深居簡出,憑記憶重畫在「文革」中毀掉的作品,幾乎一直畫到生命的終點。筆者試圖通過文字,還原這位藝術大師在香港度過的最後歲月。

林風眠出生於梅州市西陽鎮閣公嶺村,舊居名「敦裕居」,建於清代,林風眠紀念館則位於其故居旁的原立本小學,該館由中國美院負責整體設計,落成後的境界仿如一幅江南水鄉和客家元素相調和的水墨畫,最後形成「一居一館一園一村一路一河」的文創與旅遊互動,從而帶動有「客都」之稱的梅州發展。

林風眠的梅州

林風眠是梅州客家人,但十九歲離開家鄉,此生再未踏上故土,個中原因令人感嘆噓唏。

在他六、七歲那年,母親與一男子產生情愫,此事在當時的中國鄉村是犯了天條的死罪。按照宗法,其母被族人五花大綁「浸豬籠」處死。經幼年林風眠拚死哭喊救母,感召眾生,最後改為賣其母為尼姑庵雜役。此別竟是永訣,林風眠活到九十二歲辭世,再也沒有見過母親。

作為畫壇巨匠,他此生畫得最多之一是仕女,那是他一生的痛。漆黑濃密的長發,嫻淑沈靜的表情,是他對母親的童年記憶,亦寄托了對母親的無限眷戀和哀思。

「春風得意」的杭州歲月

林風眠雖是廣東梅州人,但大半生在滬杭度過,一生中最瀟灑倜儻的日子是在巴黎,最輝煌的時光是在杭州,最磨難的歲月是在坐了近五年冤獄的上海,過得最泰然淡然的是在香港。

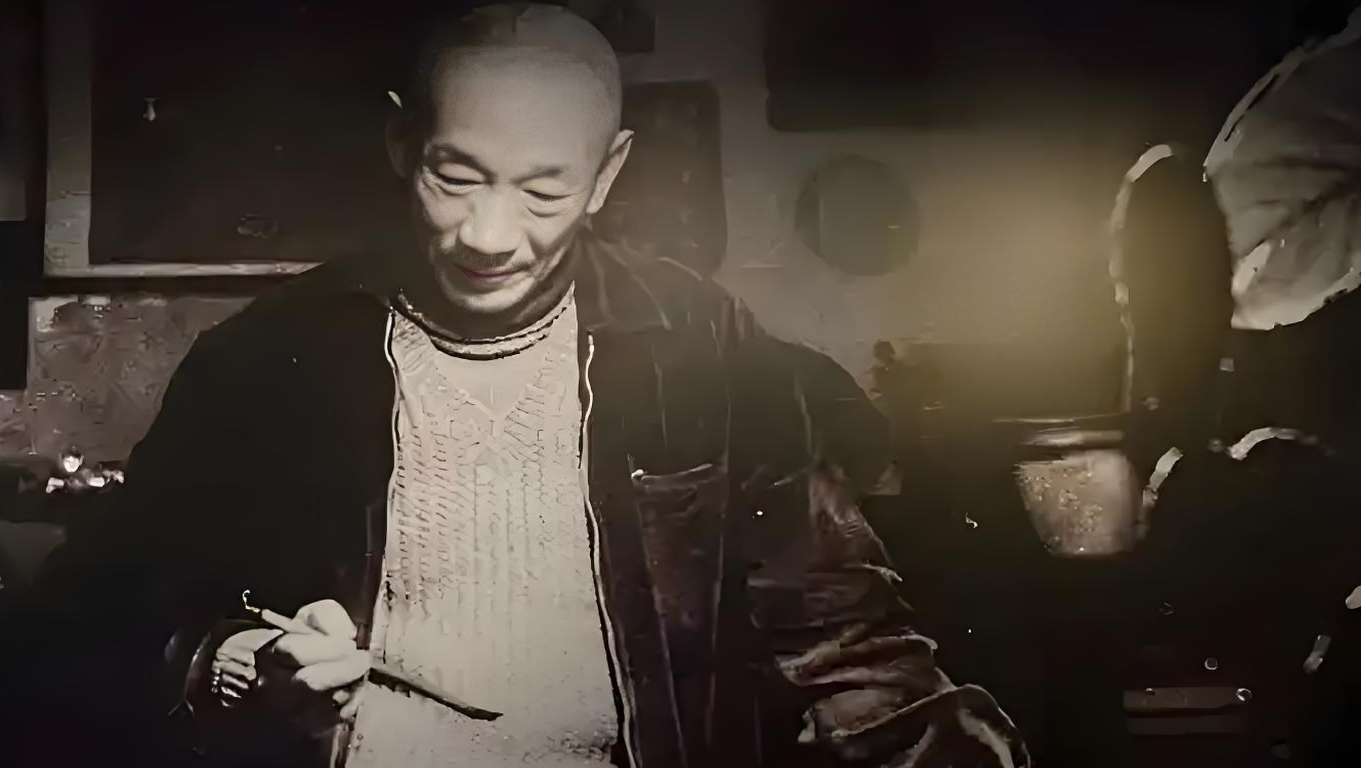

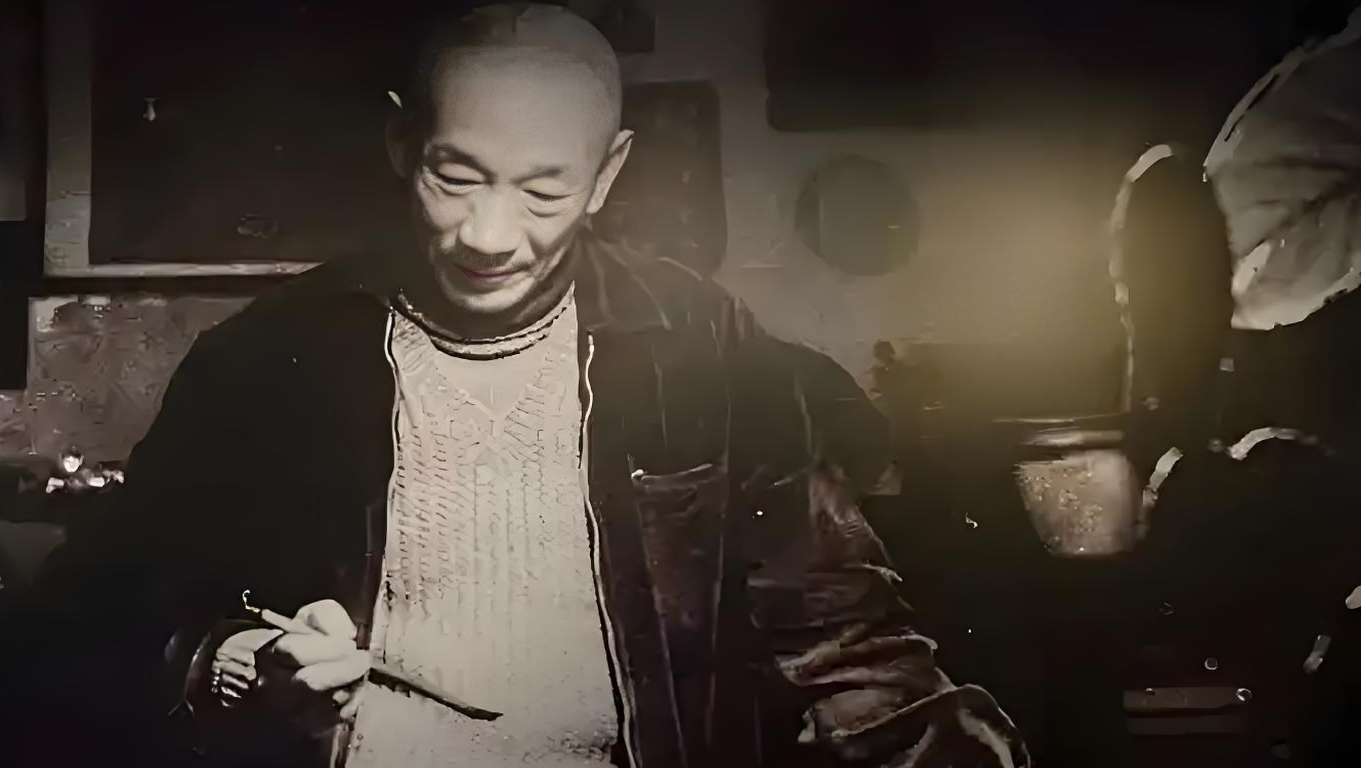

林風眠像(約30年代)

林風眠是中國第一所高等藝術學府國立藝術院(中國美術學院的前身)首任校長。他倡導的「中西融合」理念,對後世影響深遠,李可染、吳冠中、王朝聞、艾青、趙無極、趙春翔、蘇天賜、朱德群等巨匠,都是他的學生,撐起了中國美術界的半壁江山。1928年春,國立杭州藝術專科學校(現中國美術學院)成立。受蔡元培之邀 ,28歲的林風眠任首位院長,正式確立「介紹西洋藝術,整理中國藝術,調和中西藝術,創造時代藝術」的辦學理念。

林風眠帶領杭州國立藝專教員們到超山郊遊

這十年,中國的美術教育藉此在掙脫傳統束縛和學習西方道路上邁着艱難而蹣跚的腳步緩緩前行。

這十年,也是林風眠最為「春風得意馬蹄疾」,他聘任的教授如林文錚、蔡威廉(蔡元培的女兒)、吳大羽、潘天壽、方幹民、劉開渠、王子雲、李超士、雷圭元、李樹化、李苦禪等等,都是留歐的才俊。此外就是外籍教授,如法籍克羅多、英籍魏達、俄籍杜麥契夫等,真是星光熠熠。他還廣邀文學名流如冰心、郁達夫拓寬人生視野,務求將學生塑造成具有人文關懷及藝術素養的精英。

吳大羽與林風眠,林文錚

三十年代的國立大學教授月薪一般是三百大洋上下,國立杭州藝專也不例外。北大校長胡適在1917年剛入職,每月到手月薪二百八十塊大洋。1919年,魯迅在北京八道灣買一座四合院,有32間房,也就三千五百大洋,相當於他一年的工資收入。普通高校老師月薪約80塊大洋。毛澤東做過北大圖書館的管理員,按當時薪酬標準,月薪約是八塊大洋。由此可見,林風眠作為校長,待遇相當有優越感。

踏過羅湖橋,他選擇不再回頭

他是在文革之後以赴巴西探望妻女的名義假道香港出國的。神奇的是,香港本是他的中途驛站,但他這一小住就無意離開了。林風眠曾經是作品拍賣價最高的華人畫家之一,這一成就正是發生在旅居香港時期。在大陸,關於林風眠生平的著述汗牛充棟,但卻沒有人系統書寫林大師生活十四年並走向生命終點的香江歲月。希望有人填補這個空白。最近,海內外不少讀者來函,提供照片,講述點點滴滴的人和事。把這些珍貴的回憶串起來,有助於了解林風眠在香港的經歷。

1977年10月,77歲的林風眠獲批準借道香港去南美探親。其時他從上海提藍橋監獄放出來大約5年,罪名是勾結海外特務,且是「黑畫家」及「反動學術權威」。據史料介紹,他的冤案是周恩來批示平反的,能夠很快獲準赴巴西探望闊別二十多年的法國籍妻子和女兒,也得到同鄉葉劍英的幫助。

林風眠窮困潦倒,他被允許帶走34幅舊作,換得一張從香港到巴西的單程機票的外匯,轉機四次,飛行40多個小時,到巴西看望分別22年的妻子女兒。臨行前,他把帶不走的畫全部贈予朋友。好友巴金收到的是一幅《鷺鷥圖》,這幅畫至今掛在上海武康路巴金故居的客廳。學生吳冠中收到的是蘆塘和歸雁。想到先生此去孤雁離群,弟子黯然淚下。

住在香港的堂弟林汝祥專程去廣州接林風眠。這位飽經滄桑的畫壇巨匠在不同場合說過,踏過羅湖橋那一刻,他就沒打算再回大陸。

作為香港人的林風眠

上世紀七、八十年代,國貨公司在香港生意興隆,是海外華人必「蒲」的購物場所。國貨公司多由南洋返港的客家籍華僑經營,中僑國產百貨公司是其中的佼佼者,創始人包括黃開萬、孫城增、鍾銀昌等客家富商。林汝祥把林老安頓在他供職的中僑國貨宿舍。該地址位於九龍彌敦道530號永僑大廈17樓,雖簡陋但旺中帶靜。

在油麻地彌敦道這段日子,對顛沛流離、嘗遍人世間辛酸的林風眠來說,卻是雲淡風輕的歲月靜好。他每天心無旁騖,潛心作畫。畫作由國貨公司的員工拿到商場懸掛售賣。林風眠在中國大陸的名氣很大,是中國現代美術的開山祖,學生包括吳冠中、李可染、趙無極、朱德群、蘇天賜等大師,撐起中國近代美術史半壁江山。但在那時候的香港,知道他的人並不多。

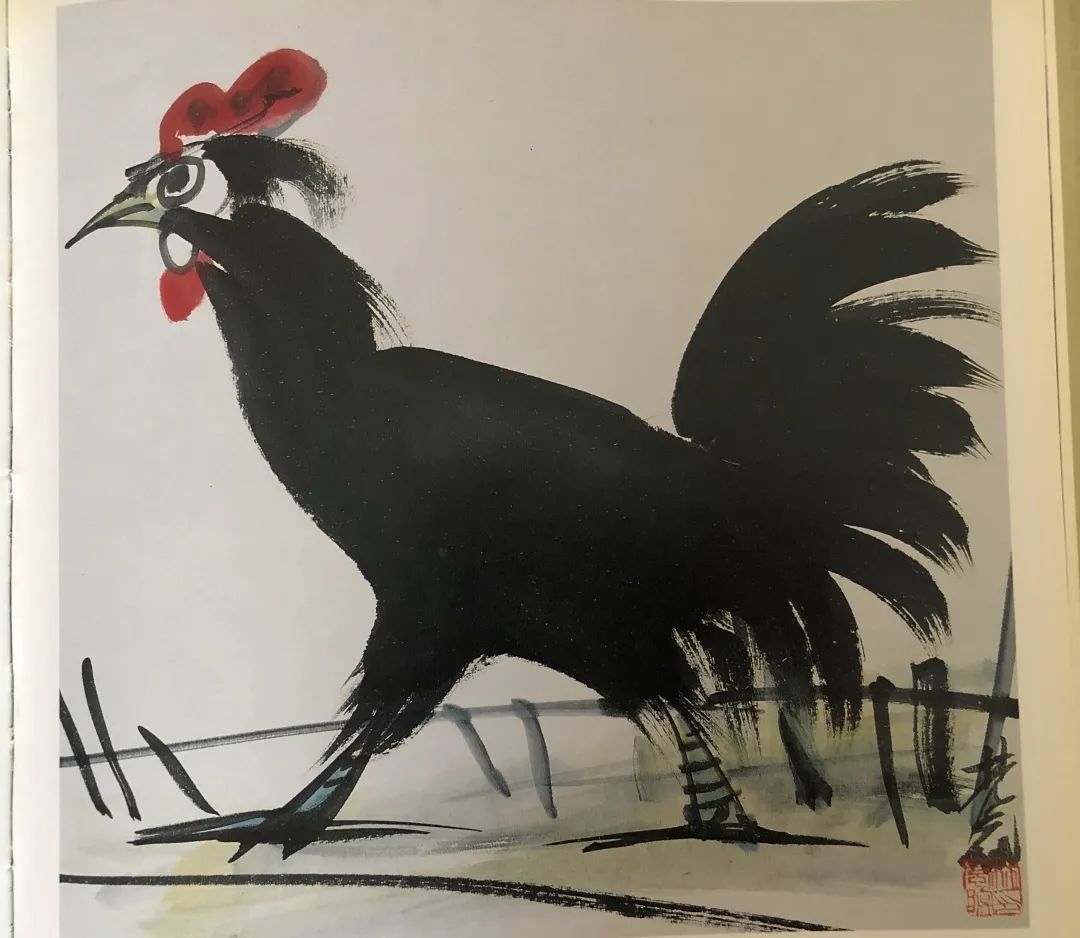

中僑董事長鍾孔生(鍾銀昌之子)是香港客家社群非常受人尊敬的鄉賢。他的兒子肥仔跟筆者說過,小時候逛中僑百貨櫥窗,看到林風眠畫的雞賣六千港元,非常不解,問父親為什麽紙畫的雞比街市的活雞貴這麽多。

香港是華洋雜處、萬商雲集之地。對來自歐陸和日本的遊客來說,林風眠的名字如雷貫耳。他的作品能夠走紅並成為拍賣價最高的華人畫家之一,香港是最佳平台。隨着生活條件的急速好轉,林風眠在太古城金楓閣購置了物業。顛簸了一輩子,老人家終於安頓下來了,在香港有了自己的家。

曾經留學英倫、科班出身的香港導演磊懷,給筆者發來一張1988年與林風眠餐聚的照片。據磊導接受筆者電話采訪中回憶,當天參加飯局的有大師的義女馮葉、星島日報副刊主編何錦玲、著名作家兼資深傳媒人蔣蕓,還有先後在壹周刊、快周刊、凸周刊任職的梁天偉伉儷、工商日報資深編輯彭熾。睹物傷情,磊懷飛題寫了以林風眠冠名詩一首:「林葉飄蕭筆下嬌,風雲才略墨難描,眠山眠水眠詩意,畫裏真真夢裏招。」

香港文化界名人、《新聞天地》創辦人蔔少夫,還有成報總編輯韓中旋,時常召集這類「談笑有鴻儒,往來無白丁」的飯局,林風眠父女常邀為座上賓。可惜三十多個春秋,彈指一揮間。當年的風雅之士,已作古者有之、認知障礙、退隱江湖者亦不在少。尋找林風眠在香港十四年的記憶,顯得越來越飄忽了⋯⋯

終老香港,心在杭州

1991年8月12日,92歲的林風眠因感冒並發肺心病,逝世於香港港安醫院。彌留之際,他念叨「我想回家,要回杭州」。中國人重視落葉歸根的傳統,不是杭州人的林風眠說要回的家不是梅州而是杭州,聽來讓包括筆者在內的梅州人有點汗顏且不是滋味。但細想之下,覺得可以理解,1900年出生的林風眠,從南方到北方,從客家鄉村到放洋歐陸,見證了中國二十世紀的風雷激蕩。他一生最美好時光,恰恰定格在杭州。西子湖畔的煙雨朦朧,垂柳堤畔的曉風殘月,都給林風眠留下最美好的印記。杭州西湖承載了他的壯志淩雲,也蕩漾着中西美學的漣漪。

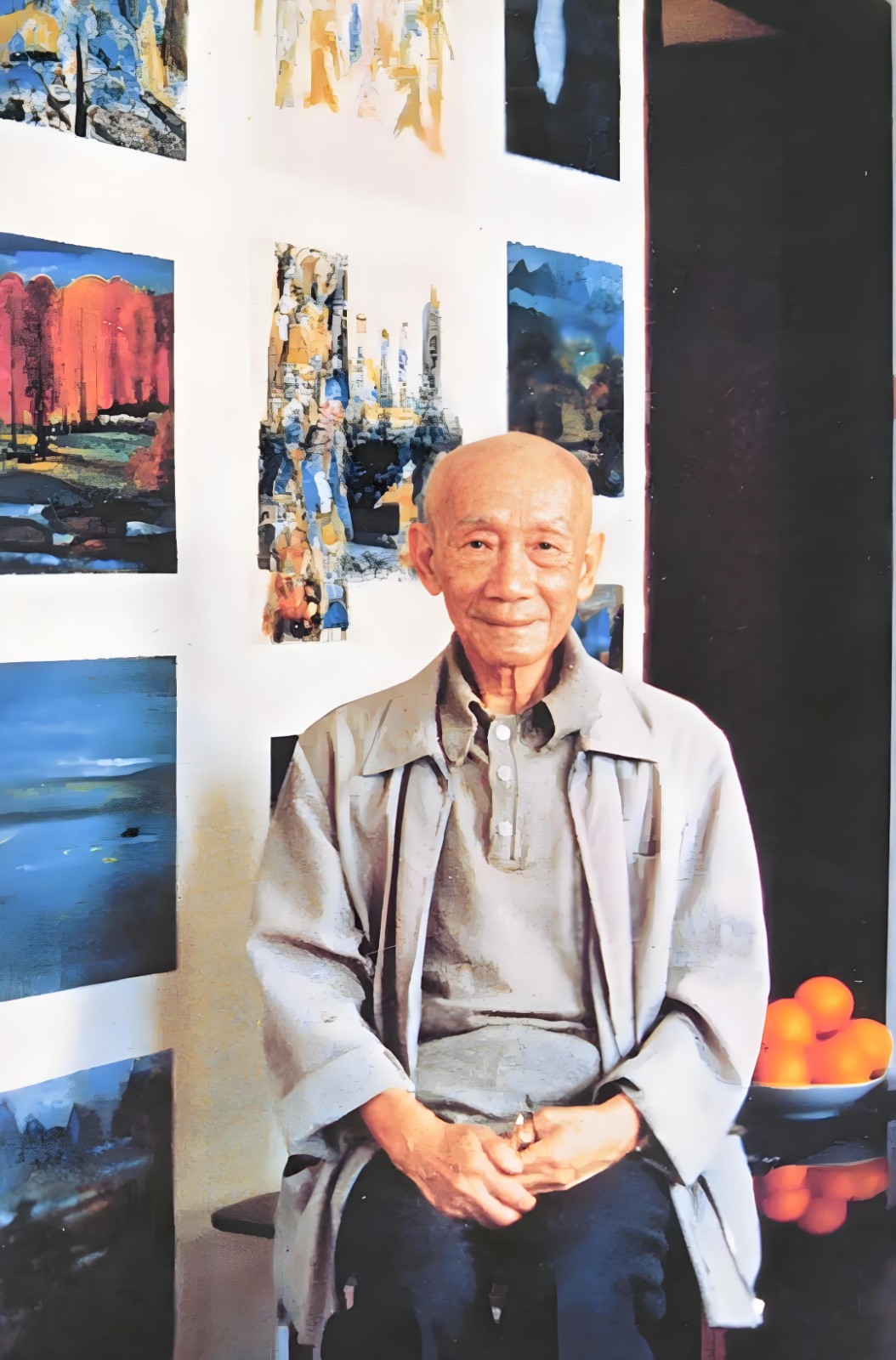

筆者在林風眠故居前留影

林風眠的一生充滿苦難又燦若星辰。他的弟子李可染在《一位真正的藝術家》中說,「我個人覺得他的畫擺在世界現代繪畫史裏,就是從文藝復興到印象派的畫家之中也是毫無遜色的,甚至超過他們」。筆者認為,這是對中國畫壇巨匠林風眠最中肯的評價。

作者:林文映,香港客家文化研究會會長,香港作家聯會理事,客家頭條副總編輯

林風眠的三座城:梅州的根,杭州的夢,香港的光

導讀:林風眠(1900—1991),字鳳鳴,後改風眠,畫家、藝術教育家、中國美術學院首任院長。林風眠畢生致力於藝術教育和繪畫創作。他的學生有趙無極、吳冠中和朱德群等,撐起了中國美術界的半壁江山,可謂中國畫壇一代宗師。作品有《春晴》、《江畔》、《仕女》、《山水》等。晚年林風眠客居香港,深居簡出,憑記憶重畫在「文革」中毀掉的作品,幾乎一直畫到生命的終點。筆者試圖通過文字,還原這位藝術大師在香港度過的最後歲月。

林風眠出生於梅州市西陽鎮閣公嶺村,舊居名「敦裕居」,建於清代,林風眠紀念館則位於其故居旁的原立本小學,該館由中國美院負責整體設計,落成後的境界仿如一幅江南水鄉和客家元素相調和的水墨畫,最後形成「一居一館一園一村一路一河」的文創與旅遊互動,從而帶動有「客都」之稱的梅州發展。

林風眠的梅州

林風眠是梅州客家人,但十九歲離開家鄉,此生再未踏上故土,個中原因令人感嘆噓唏。

在他六、七歲那年,母親與一男子產生情愫,此事在當時的中國鄉村是犯了天條的死罪。按照宗法,其母被族人五花大綁「浸豬籠」處死。經幼年林風眠拚死哭喊救母,感召眾生,最後改為賣其母為尼姑庵雜役。此別竟是永訣,林風眠活到九十二歲辭世,再也沒有見過母親。

作為畫壇巨匠,他此生畫得最多之一是仕女,那是他一生的痛。漆黑濃密的長發,嫻淑沈靜的表情,是他對母親的童年記憶,亦寄托了對母親的無限眷戀和哀思。

「春風得意」的杭州歲月

林風眠雖是廣東梅州人,但大半生在滬杭度過,一生中最瀟灑倜儻的日子是在巴黎,最輝煌的時光是在杭州,最磨難的歲月是在坐了近五年冤獄的上海,過得最泰然淡然的是在香港。

林風眠像(約30年代)

林風眠是中國第一所高等藝術學府國立藝術院(中國美術學院的前身)首任校長。他倡導的「中西融合」理念,對後世影響深遠,李可染、吳冠中、王朝聞、艾青、趙無極、趙春翔、蘇天賜、朱德群等巨匠,都是他的學生,撐起了中國美術界的半壁江山。1928年春,國立杭州藝術專科學校(現中國美術學院)成立。受蔡元培之邀 ,28歲的林風眠任首位院長,正式確立「介紹西洋藝術,整理中國藝術,調和中西藝術,創造時代藝術」的辦學理念。

林風眠帶領杭州國立藝專教員們到超山郊遊

這十年,中國的美術教育藉此在掙脫傳統束縛和學習西方道路上邁着艱難而蹣跚的腳步緩緩前行。

這十年,也是林風眠最為「春風得意馬蹄疾」,他聘任的教授如林文錚、蔡威廉(蔡元培的女兒)、吳大羽、潘天壽、方幹民、劉開渠、王子雲、李超士、雷圭元、李樹化、李苦禪等等,都是留歐的才俊。此外就是外籍教授,如法籍克羅多、英籍魏達、俄籍杜麥契夫等,真是星光熠熠。他還廣邀文學名流如冰心、郁達夫拓寬人生視野,務求將學生塑造成具有人文關懷及藝術素養的精英。

吳大羽與林風眠,林文錚

三十年代的國立大學教授月薪一般是三百大洋上下,國立杭州藝專也不例外。北大校長胡適在1917年剛入職,每月到手月薪二百八十塊大洋。1919年,魯迅在北京八道灣買一座四合院,有32間房,也就三千五百大洋,相當於他一年的工資收入。普通高校老師月薪約80塊大洋。毛澤東做過北大圖書館的管理員,按當時薪酬標準,月薪約是八塊大洋。由此可見,林風眠作為校長,待遇相當有優越感。

踏過羅湖橋,他選擇不再回頭

他是在文革之後以赴巴西探望妻女的名義假道香港出國的。神奇的是,香港本是他的中途驛站,但他這一小住就無意離開了。林風眠曾經是作品拍賣價最高的華人畫家之一,這一成就正是發生在旅居香港時期。在大陸,關於林風眠生平的著述汗牛充棟,但卻沒有人系統書寫林大師生活十四年並走向生命終點的香江歲月。希望有人填補這個空白。最近,海內外不少讀者來函,提供照片,講述點點滴滴的人和事。把這些珍貴的回憶串起來,有助於了解林風眠在香港的經歷。

1977年10月,77歲的林風眠獲批準借道香港去南美探親。其時他從上海提藍橋監獄放出來大約5年,罪名是勾結海外特務,且是「黑畫家」及「反動學術權威」。據史料介紹,他的冤案是周恩來批示平反的,能夠很快獲準赴巴西探望闊別二十多年的法國籍妻子和女兒,也得到同鄉葉劍英的幫助。

林風眠窮困潦倒,他被允許帶走34幅舊作,換得一張從香港到巴西的單程機票的外匯,轉機四次,飛行40多個小時,到巴西看望分別22年的妻子女兒。臨行前,他把帶不走的畫全部贈予朋友。好友巴金收到的是一幅《鷺鷥圖》,這幅畫至今掛在上海武康路巴金故居的客廳。學生吳冠中收到的是蘆塘和歸雁。想到先生此去孤雁離群,弟子黯然淚下。

住在香港的堂弟林汝祥專程去廣州接林風眠。這位飽經滄桑的畫壇巨匠在不同場合說過,踏過羅湖橋那一刻,他就沒打算再回大陸。

作為香港人的林風眠

上世紀七、八十年代,國貨公司在香港生意興隆,是海外華人必「蒲」的購物場所。國貨公司多由南洋返港的客家籍華僑經營,中僑國產百貨公司是其中的佼佼者,創始人包括黃開萬、孫城增、鍾銀昌等客家富商。林汝祥把林老安頓在他供職的中僑國貨宿舍。該地址位於九龍彌敦道530號永僑大廈17樓,雖簡陋但旺中帶靜。

在油麻地彌敦道這段日子,對顛沛流離、嘗遍人世間辛酸的林風眠來說,卻是雲淡風輕的歲月靜好。他每天心無旁騖,潛心作畫。畫作由國貨公司的員工拿到商場懸掛售賣。林風眠在中國大陸的名氣很大,是中國現代美術的開山祖,學生包括吳冠中、李可染、趙無極、朱德群、蘇天賜等大師,撐起中國近代美術史半壁江山。但在那時候的香港,知道他的人並不多。

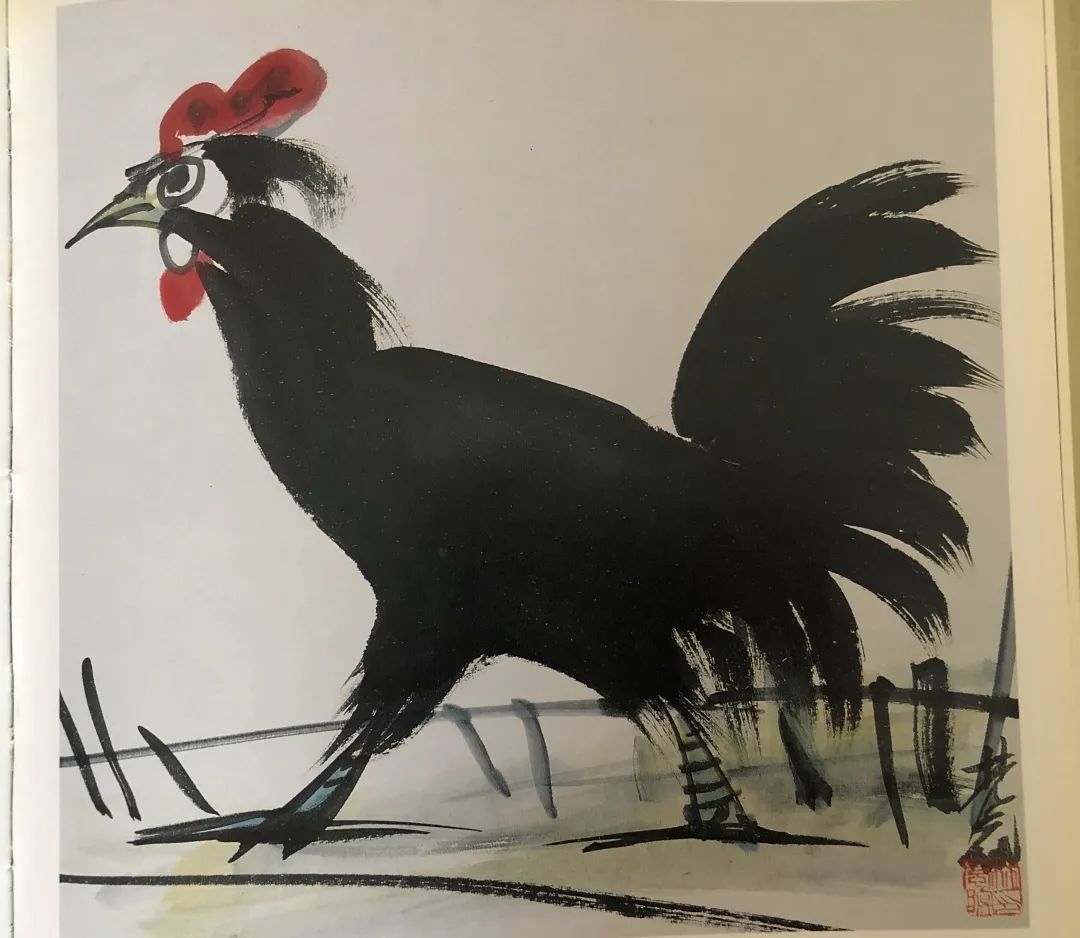

中僑董事長鍾孔生(鍾銀昌之子)是香港客家社群非常受人尊敬的鄉賢。他的兒子肥仔跟筆者說過,小時候逛中僑百貨櫥窗,看到林風眠畫的雞賣六千港元,非常不解,問父親為什麽紙畫的雞比街市的活雞貴這麽多。

香港是華洋雜處、萬商雲集之地。對來自歐陸和日本的遊客來說,林風眠的名字如雷貫耳。他的作品能夠走紅並成為拍賣價最高的華人畫家之一,香港是最佳平台。隨着生活條件的急速好轉,林風眠在太古城金楓閣購置了物業。顛簸了一輩子,老人家終於安頓下來了,在香港有了自己的家。

曾經留學英倫、科班出身的香港導演磊懷,給筆者發來一張1988年與林風眠餐聚的照片。據磊導接受筆者電話采訪中回憶,當天參加飯局的有大師的義女馮葉、星島日報副刊主編何錦玲、著名作家兼資深傳媒人蔣蕓,還有先後在壹周刊、快周刊、凸周刊任職的梁天偉伉儷、工商日報資深編輯彭熾。睹物傷情,磊懷飛題寫了以林風眠冠名詩一首:「林葉飄蕭筆下嬌,風雲才略墨難描,眠山眠水眠詩意,畫裏真真夢裏招。」

香港文化界名人、《新聞天地》創辦人蔔少夫,還有成報總編輯韓中旋,時常召集這類「談笑有鴻儒,往來無白丁」的飯局,林風眠父女常邀為座上賓。可惜三十多個春秋,彈指一揮間。當年的風雅之士,已作古者有之、認知障礙、退隱江湖者亦不在少。尋找林風眠在香港十四年的記憶,顯得越來越飄忽了⋯⋯

終老香港,心在杭州

1991年8月12日,92歲的林風眠因感冒並發肺心病,逝世於香港港安醫院。彌留之際,他念叨「我想回家,要回杭州」。中國人重視落葉歸根的傳統,不是杭州人的林風眠說要回的家不是梅州而是杭州,聽來讓包括筆者在內的梅州人有點汗顏且不是滋味。但細想之下,覺得可以理解,1900年出生的林風眠,從南方到北方,從客家鄉村到放洋歐陸,見證了中國二十世紀的風雷激蕩。他一生最美好時光,恰恰定格在杭州。西子湖畔的煙雨朦朧,垂柳堤畔的曉風殘月,都給林風眠留下最美好的印記。杭州西湖承載了他的壯志淩雲,也蕩漾着中西美學的漣漪。

筆者在林風眠故居前留影

林風眠的一生充滿苦難又燦若星辰。他的弟子李可染在《一位真正的藝術家》中說,「我個人覺得他的畫擺在世界現代繪畫史裏,就是從文藝復興到印象派的畫家之中也是毫無遜色的,甚至超過他們」。筆者認為,這是對中國畫壇巨匠林風眠最中肯的評價。

作者:林文映,香港客家文化研究會會長,香港作家聯會理事,客家頭條副總編輯