客家名城|贛州:江南望地 章貢名邦

客家名城|贛州:江南望地 章貢名邦

海群山之中兩條江的相遇,是這座城市名字最初的緣起。有山阻隔,就有水打開通路。「郁孤台下清江水」,歷史如江水東流而去。這裏的詩詞傳頌千年,宋韻風雅千年。在這裏,章江和貢江相聚,匯成了贛江,也成為了這座古城的名字。這裏,是江西贛州。

贛州是我國當今保存最完好的北宋城,尤其是宋代文物最多的一座濱水城市,走進贛州古城如置身「宋城博物館」,故有「江南宋城」之譽。

這裏有全國唯一的宋代銘文磚城墻,有沿用了近900年歷史、由100條木舟用鐵索連環而成的古代水上交通要道——古浮橋,有中國唯一仍在使用的古代下水道系統——古福壽溝,有中國八景文化的發祥地八境台、南宋詞人辛棄疾留下千古絕唱《菩薩蠻·書江西造口壁》的郁孤台。

銘文城磚刻下千年史書

贛州古城墻,始建於漢代,距今有兩千多年的歷史,後來經過南宋、元、明、清、民國,歷經千年80多次修繕、加固,使贛州城形成了一道周長約6.5公里、高大雄偉的城墻,反映了中國古代人民的聰明智慧和高超的建築技藝。

在贛州古城下龜角尾公園玩遊龍的市民

與君同行,風景獨好。慢享古城寧靜,更添浪漫情調。

現保存較完整的古城墻建於北宋嘉佑年間,是江南現存規模最大的古城墻,也是目前全國現存規模最巨、獨一無二的北宋城墻。贛州城墻平均高7米,從東門至西門全長3664米,4座城門,3座炮城,垛墻、馬面、城門等都保存完好。她以其高低逶迤之勢與秀美山水形成絕佳配搭。

節日裏,古城墻上遊人如織。

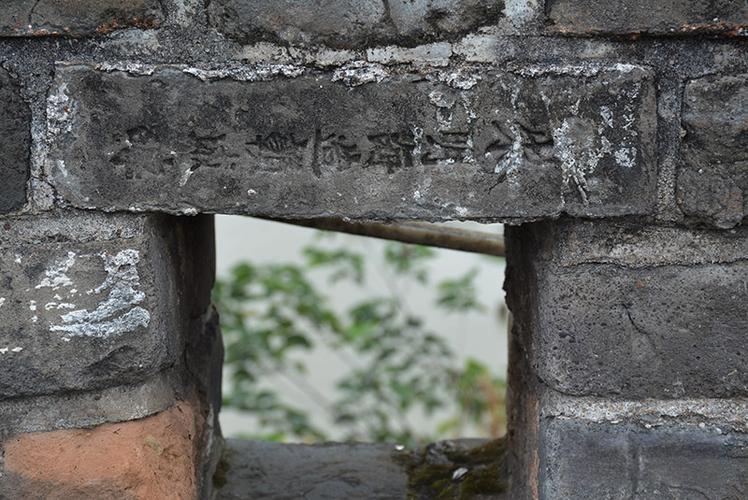

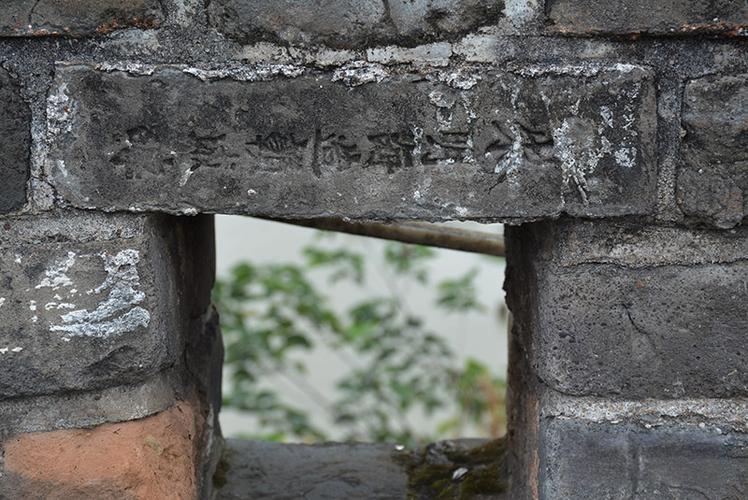

尤為珍貴的是,在古城墻上保留有數以萬計的帶有文字的城磚。這種磚被稱為銘文磚,上面載有不同年代××督造、××窯燒造等內容,開創了我國建築質量溯源體系先河。這些城磚,如同一部千年史書,串聯起贛州人抵禦自然災害、守護家園的歷史。

目前贛州城共有各種銘文城磚521種,最早的一種銘文磚為北宋熙寧二年(1069年),具有十分重要的歷史價值。

守望八百年的贛州古浮橋

贛州章江之上,橫亙着一條歷經八百余年的古老木橋——惠民橋,亦稱建春門浮橋,是贛州珍貴的「國寶級」文物。這條長約四百米的浮橋,由百余艘小舟以纜繩相連,漂浮江面,承載着世代贛州人的生活印記。

始建於南宋乾道年間,由知軍洪邁主持修建東河、西河、南河三座浮橋,用於溝通贛州城鄉。昔日,贛州城三面環水,水運發達,浮橋的架設極大便利了與外界的交流。其中兩座浮橋,已在現代化的進程中被公路橋梁所取代,唯有建春門浮橋,作為歷史文化名城的象征,被特意保留至今,繼續為市民服務。

古浮橋由三十三個橋排組成,纜繩連接,鋼纜鐵錨固定。鼎盛時期,橋下浮船達一百一十六條。贛江水運繁忙時,每日定時開啟讓商船通過。如今,水運雖不如往昔,但浮橋依舊是連接兩岸的重要通道,橋上人流不息。

福壽溝造就的「海綿城市」

贛州地處多雨地區,又三面環水,一遇暴雨,不但城內的雨水無法排出,緊挨着的江水還會倒灌入城。但宋代以後,贛州雖屢遭暴雨侵襲,卻很少發生內澇。這得益於宋代時修建完善的福壽溝排水防洪工程,距今約1000年。

福壽溝由北宋著名的水利專家、贛州知軍劉彜規劃建成,是我國古代城市建設中極富創造性的城市排水、排汙、排雨綜合工程。福壽溝與章江、貢江相通的12個水窗,可視江水的漲落而自行關啟,它和古城墻、古街道、古浮橋並稱為古代贛州城市建設的四大工程。

因為地下暗渠的形狀像篆書的「福」字和「壽」字,因此被稱為「福壽溝」。福壽溝地面上的工程有明溝和水塘,下大雨時,雨水通過明溝流入水塘。總長度約12.6千米的福壽溝,沿着古街的走向分布,並且利用地形的高低落差,使進入溝渠的水流可以迅速排出城外。

福壽溝內景

為阻止洪水期江水倒灌,福壽溝設計了單向開啟的水窗。當江水水位低於水窗的高度時,城裏的水可以通過水窗排到江裏;當洪水來到時,江水水位高於水窗,江水的壓力就會頂住水窗,江水則無法倒灌進排水渠,避免古城被洪水沖擊。

一千多年前的宋代,贛州人已經用「海綿城市」的理念來建設城市的排水系統,福壽溝經過歷代的維修至今仍在發揮作用。城墻與福壽溝,如同贛州城的堅韌骨骼與流動血脈,正是有了它們的存在,贛州人才守住這座千年宋城。今天的贛州古城,街巷格局仍承襲着宋代街道的走勢。

蘇東坡筆下的「八境見圖畫」

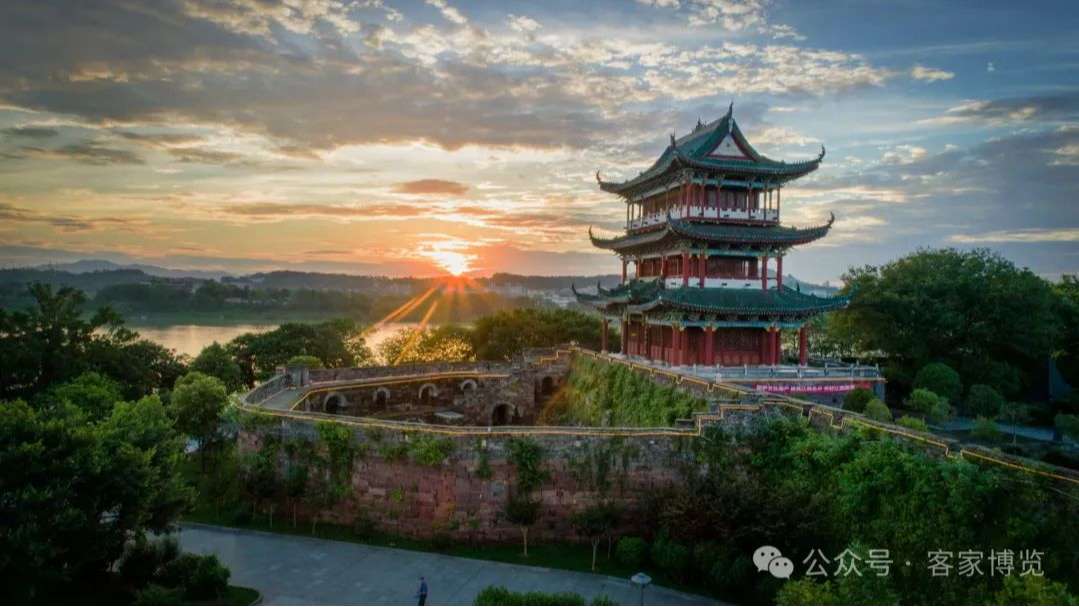

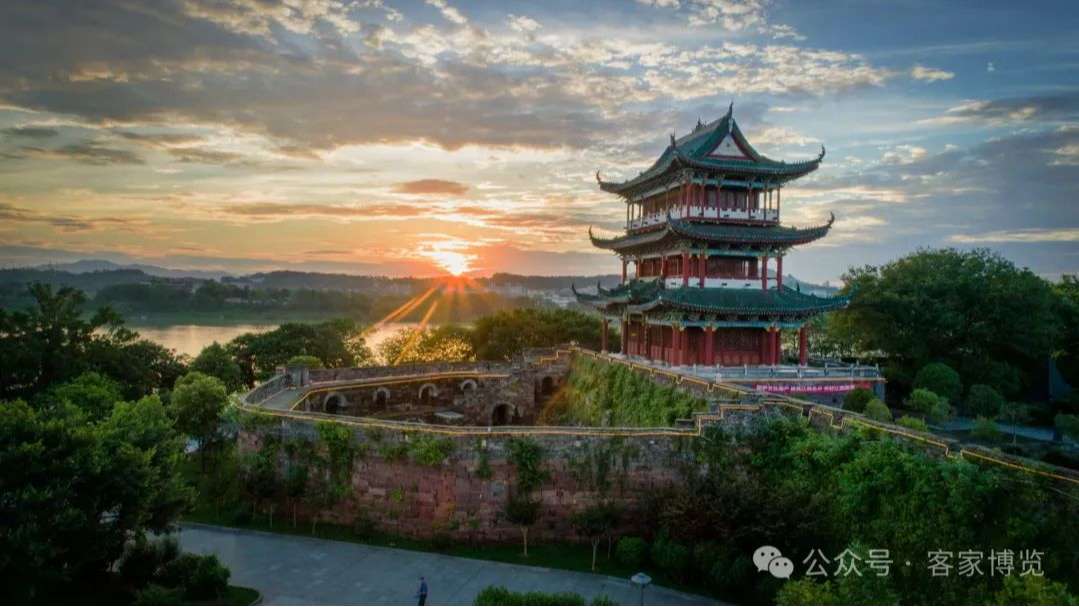

在蘇東坡的人生中,他與贛州結緣始於八境台。八境台坐落於贛州古城東北隅。登上八境台,贛州八景便可一覽無余,猶如身臨其境,故而得名。八境台始建於北宋嘉祐年間(1056-1063年),建成時,知州孔宗翰將登台所見的美景繪成「虔州八境圖」,後來他請著名詩人蘇東坡按圖題詩八首,此舉開中國歷史上第一個「八景」之先河。

八境台北面,緊挨着一處向外凸出的奇特建築。清代,為加強防禦能力,贛州城興建了八境台炮城。炮城分為上下兩層,有藏兵洞18個,上面布有射擊孔、瞭望孔用於作戰。

八境台

八境台炮城建在此處,最重要的一個目的就是鎮守三江口,因為章江、貢江,還有贛江的船只在八境台都可以一覽無余。

三面環水的天然屏障,使贛州成為了一座難以攻克的「鐵城」。章江曲線型河床形成的河套地帶,地勢開闊,有利於城市發展。

辛棄疾與郁孤台淵源最深

郁孤台位於贛州老城區西北部的賀蘭山巔,是贛州老城區的製高點,台上建有3層高的仿木結構樓閣,登上郁孤台,可俯瞰贛州古城全景。它始建於唐代,因樹木蔥郁,山勢孤獨而得名。

李渤、蘇東坡、辛棄疾、嶽飛、文天祥、王陽明、郭沫若等歷代名人都曾在郁孤台留下過詩詞。其中,與郁孤台淵源最深的,要數南宋著名詞人辛棄疾,他在贛州任職時,留下名詞《菩薩蠻·書江西造口壁》,郁孤台從此名揚天下。

郁孤台歷史街區

郁孤台的始建年代已經無法考證了,唐代時虔州刺史李勉曾登台北望,將台更名為「望闕」。宋紹興十七年贛州知州曾慥增創二台,南邊叫「郁孤台」,北邊叫做「望闕台」,後幾經興廢,仍名郁孤台。1983年按清代同治年式樣重建。台有3層,高17米,占地面積300平方米。遊人登上郁孤台,可遠眺市區全景。

客家人的「大本營」

歷史上,為躲避北方戰亂,大批中原人向南遷徙。他們沿着河流一路南下,到達贛江最南端的贛州。水路已到盡頭,贛州也足夠遙遠,便停留下來,成為中原人南遷的第一站,是客家民系的發祥地和客家人的主要聚居地之一。

今天在贛州,約95%的人口是客家人。贛州敞開懷抱,容納了遠道而來的他們。客家人在贛州落地生根,南北文化在此相逢、溝通、交融。

文/宋城 趙懿 圖/劉念海

客家名城|贛州:江南望地 章貢名邦

海群山之中兩條江的相遇,是這座城市名字最初的緣起。有山阻隔,就有水打開通路。「郁孤台下清江水」,歷史如江水東流而去。這裏的詩詞傳頌千年,宋韻風雅千年。在這裏,章江和貢江相聚,匯成了贛江,也成為了這座古城的名字。這裏,是江西贛州。

贛州是我國當今保存最完好的北宋城,尤其是宋代文物最多的一座濱水城市,走進贛州古城如置身「宋城博物館」,故有「江南宋城」之譽。

這裏有全國唯一的宋代銘文磚城墻,有沿用了近900年歷史、由100條木舟用鐵索連環而成的古代水上交通要道——古浮橋,有中國唯一仍在使用的古代下水道系統——古福壽溝,有中國八景文化的發祥地八境台、南宋詞人辛棄疾留下千古絕唱《菩薩蠻·書江西造口壁》的郁孤台。

銘文城磚刻下千年史書

贛州古城墻,始建於漢代,距今有兩千多年的歷史,後來經過南宋、元、明、清、民國,歷經千年80多次修繕、加固,使贛州城形成了一道周長約6.5公里、高大雄偉的城墻,反映了中國古代人民的聰明智慧和高超的建築技藝。

在贛州古城下龜角尾公園玩遊龍的市民

與君同行,風景獨好。慢享古城寧靜,更添浪漫情調。

現保存較完整的古城墻建於北宋嘉佑年間,是江南現存規模最大的古城墻,也是目前全國現存規模最巨、獨一無二的北宋城墻。贛州城墻平均高7米,從東門至西門全長3664米,4座城門,3座炮城,垛墻、馬面、城門等都保存完好。她以其高低逶迤之勢與秀美山水形成絕佳配搭。

節日裏,古城墻上遊人如織。

尤為珍貴的是,在古城墻上保留有數以萬計的帶有文字的城磚。這種磚被稱為銘文磚,上面載有不同年代××督造、××窯燒造等內容,開創了我國建築質量溯源體系先河。這些城磚,如同一部千年史書,串聯起贛州人抵禦自然災害、守護家園的歷史。

目前贛州城共有各種銘文城磚521種,最早的一種銘文磚為北宋熙寧二年(1069年),具有十分重要的歷史價值。

守望八百年的贛州古浮橋

贛州章江之上,橫亙着一條歷經八百余年的古老木橋——惠民橋,亦稱建春門浮橋,是贛州珍貴的「國寶級」文物。這條長約四百米的浮橋,由百余艘小舟以纜繩相連,漂浮江面,承載着世代贛州人的生活印記。

始建於南宋乾道年間,由知軍洪邁主持修建東河、西河、南河三座浮橋,用於溝通贛州城鄉。昔日,贛州城三面環水,水運發達,浮橋的架設極大便利了與外界的交流。其中兩座浮橋,已在現代化的進程中被公路橋梁所取代,唯有建春門浮橋,作為歷史文化名城的象征,被特意保留至今,繼續為市民服務。

古浮橋由三十三個橋排組成,纜繩連接,鋼纜鐵錨固定。鼎盛時期,橋下浮船達一百一十六條。贛江水運繁忙時,每日定時開啟讓商船通過。如今,水運雖不如往昔,但浮橋依舊是連接兩岸的重要通道,橋上人流不息。

福壽溝造就的「海綿城市」

贛州地處多雨地區,又三面環水,一遇暴雨,不但城內的雨水無法排出,緊挨着的江水還會倒灌入城。但宋代以後,贛州雖屢遭暴雨侵襲,卻很少發生內澇。這得益於宋代時修建完善的福壽溝排水防洪工程,距今約1000年。

福壽溝由北宋著名的水利專家、贛州知軍劉彜規劃建成,是我國古代城市建設中極富創造性的城市排水、排汙、排雨綜合工程。福壽溝與章江、貢江相通的12個水窗,可視江水的漲落而自行關啟,它和古城墻、古街道、古浮橋並稱為古代贛州城市建設的四大工程。

因為地下暗渠的形狀像篆書的「福」字和「壽」字,因此被稱為「福壽溝」。福壽溝地面上的工程有明溝和水塘,下大雨時,雨水通過明溝流入水塘。總長度約12.6千米的福壽溝,沿着古街的走向分布,並且利用地形的高低落差,使進入溝渠的水流可以迅速排出城外。

福壽溝內景

為阻止洪水期江水倒灌,福壽溝設計了單向開啟的水窗。當江水水位低於水窗的高度時,城裏的水可以通過水窗排到江裏;當洪水來到時,江水水位高於水窗,江水的壓力就會頂住水窗,江水則無法倒灌進排水渠,避免古城被洪水沖擊。

一千多年前的宋代,贛州人已經用「海綿城市」的理念來建設城市的排水系統,福壽溝經過歷代的維修至今仍在發揮作用。城墻與福壽溝,如同贛州城的堅韌骨骼與流動血脈,正是有了它們的存在,贛州人才守住這座千年宋城。今天的贛州古城,街巷格局仍承襲着宋代街道的走勢。

蘇東坡筆下的「八境見圖畫」

在蘇東坡的人生中,他與贛州結緣始於八境台。八境台坐落於贛州古城東北隅。登上八境台,贛州八景便可一覽無余,猶如身臨其境,故而得名。八境台始建於北宋嘉祐年間(1056-1063年),建成時,知州孔宗翰將登台所見的美景繪成「虔州八境圖」,後來他請著名詩人蘇東坡按圖題詩八首,此舉開中國歷史上第一個「八景」之先河。

八境台北面,緊挨着一處向外凸出的奇特建築。清代,為加強防禦能力,贛州城興建了八境台炮城。炮城分為上下兩層,有藏兵洞18個,上面布有射擊孔、瞭望孔用於作戰。

八境台

八境台炮城建在此處,最重要的一個目的就是鎮守三江口,因為章江、貢江,還有贛江的船只在八境台都可以一覽無余。

三面環水的天然屏障,使贛州成為了一座難以攻克的「鐵城」。章江曲線型河床形成的河套地帶,地勢開闊,有利於城市發展。

辛棄疾與郁孤台淵源最深

郁孤台位於贛州老城區西北部的賀蘭山巔,是贛州老城區的製高點,台上建有3層高的仿木結構樓閣,登上郁孤台,可俯瞰贛州古城全景。它始建於唐代,因樹木蔥郁,山勢孤獨而得名。

李渤、蘇東坡、辛棄疾、嶽飛、文天祥、王陽明、郭沫若等歷代名人都曾在郁孤台留下過詩詞。其中,與郁孤台淵源最深的,要數南宋著名詞人辛棄疾,他在贛州任職時,留下名詞《菩薩蠻·書江西造口壁》,郁孤台從此名揚天下。

郁孤台歷史街區

郁孤台的始建年代已經無法考證了,唐代時虔州刺史李勉曾登台北望,將台更名為「望闕」。宋紹興十七年贛州知州曾慥增創二台,南邊叫「郁孤台」,北邊叫做「望闕台」,後幾經興廢,仍名郁孤台。1983年按清代同治年式樣重建。台有3層,高17米,占地面積300平方米。遊人登上郁孤台,可遠眺市區全景。

客家人的「大本營」

歷史上,為躲避北方戰亂,大批中原人向南遷徙。他們沿着河流一路南下,到達贛江最南端的贛州。水路已到盡頭,贛州也足夠遙遠,便停留下來,成為中原人南遷的第一站,是客家民系的發祥地和客家人的主要聚居地之一。

今天在贛州,約95%的人口是客家人。贛州敞開懷抱,容納了遠道而來的他們。客家人在贛州落地生根,南北文化在此相逢、溝通、交融。

文/宋城 趙懿 圖/劉念海