永定之虎:客家僑領胡文虎的愛國傳奇

永定之虎:客家僑領胡文虎的愛國傳奇

在閩西盛夏的晨霧中,龍岩永定下洋鎮中川村的層疊土樓間,一座中西合璧的別墅靜靜矗立,它就是愛國僑領胡文虎先生於1946年出資興建的「虎豹別墅」。如今,這座建築已闢為胡文虎紀念館,無聲地講述着一位客家遊子,「商之大者,為國為民」的傳奇一生。

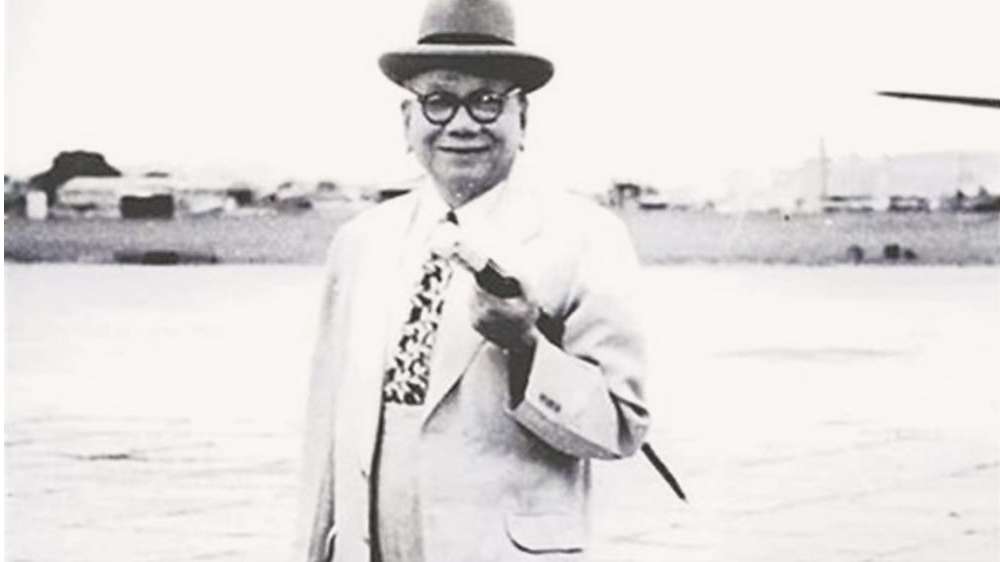

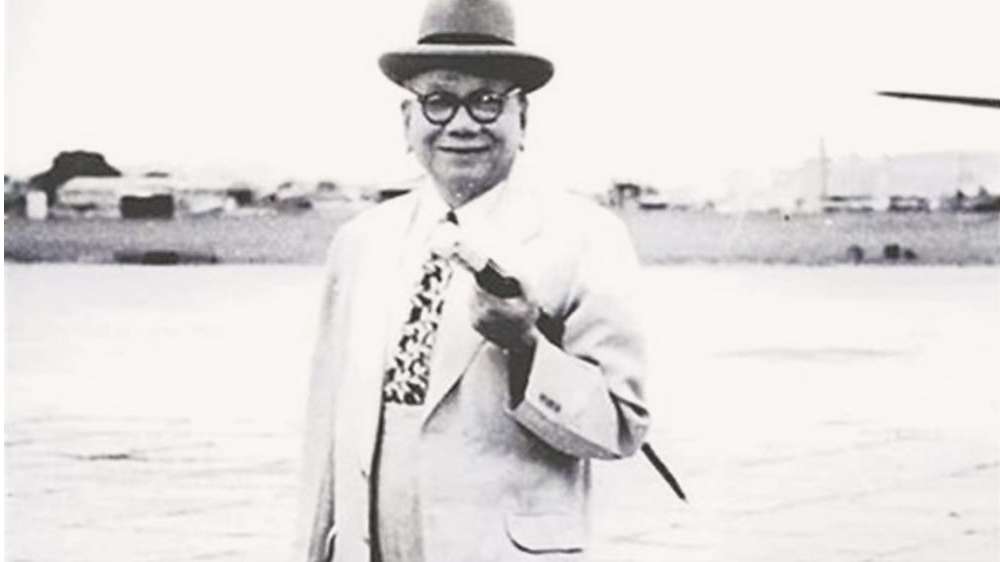

胡文虎,這位誕生於緬甸仰光的永定客家人,以虎標萬金油締造了一個龐大的商業帝國。然而,真正令其青史留名的,並非「萬金油大王」的稱號,而是他在民族危亡之際,那句擲地有聲的誓言:「愛國是華僑之天職。」

傾盡家財 毀家紓難

「國家興亡,人各有責……有錢者出錢,有力者出力,毀家紓難,亦份所宜。」胡文虎不僅是這樣說的,更是這樣做的。

1931年「九一八」事變的烽煙燃起,遠在南洋的胡文虎聽聞馬占山將軍在黑龍江打響抗日第一槍,即刻電匯兩萬元及大批藥品馳援。次年淞滬戰火燃起,十九路軍浴血奮戰,他再次捐出三萬元現金,並用貨車將虎標良藥衝破硝煙運抵上海。蔡廷鍇將軍為此親筆致謝:「胡君援助最力,急難同仇,令人感奮!」

抗戰全面爆發後,胡文虎幾乎放下所有產業,傾囊捐助。他不僅認購了數百萬元的救國公債,更帶頭點燃了東南亞華僑的愛國熱情,最終帶動僑胞認購公債達一千三百萬元、捐款兩千萬元。他向國民政府致電言明:「苟得歸還,仍將一本初衷,將該款舉辦國家公益事業。」

1940年,日機轟炸重慶,將永安堂分行化為焦土,胡文虎卻淡然一笑:「只要將倭寇的仁丹趕走,再炸毀一個永安堂也值得!」其毀家紓難的赤誠,可見一斑。

以筆為戈 紙上烽火

除了財力物力的支援,胡文虎更開闢了另一條戰線——輿論戰場。他以名下十餘家「星」字頭報紙,組成了當時海外最響亮的抗日宣傳號角。

在他的「星系報」中,胡愈之、金仲華、郁達夫、喬冠華等眾多進步文化人士受邀執筆。郁達夫在《星洲日報》副刊上,將文藝版煉成了「紙彈工廠」;戰地記者黃薇手持星系報特派證,穿越槍林彈雨,直抵延安採訪毛澤東,將「全體海外僑胞團結起來援助祖國抗戰」的題詞公之於世,感召了數以百計的華僑青年奔赴陝北。

這些浸潤着油墨的紙張,承載着超越新聞的力量,喚醒了無數僑胞的愛國熱情,也為抗日陣線培養和輸送了大批有志青年。

鐵骨硬頸 不屈其志

1941年香港淪陷,胡文虎不幸身陷敵手。日軍威逼利誘,希望他出任香港「維持會」會長,以其僑領身份穩定人心。面對生死抉擇,胡文虎展現了客家人「硬頸」的鐵骨錚錚。

被日軍拘押期間,他坦然直言:「我是中國人,本愛國天職,當然出錢資助政府抗日。」他始終拒絕出任偽職,後在回首這段艱難歲月時感慨道:「身陷敵中,死不足懼,志更不可屈。」

1943年,港澳糧荒,他更是不懼風險,親赴東京,在首相官邸痛陳汪偽政權的腐敗,要求日方准許華僑運米賑災、恢復僑匯,表現出一位愛國僑領的凜然氣節。

胡文虎的一生,是傳奇的一生。這位從福建永定走出的客家子弟,用半生積蓄與錚錚鐵骨,在抗戰史冊上,刻下了海外赤子最深情的註腳。

永定之虎:客家僑領胡文虎的愛國傳奇

在閩西盛夏的晨霧中,龍岩永定下洋鎮中川村的層疊土樓間,一座中西合璧的別墅靜靜矗立,它就是愛國僑領胡文虎先生於1946年出資興建的「虎豹別墅」。如今,這座建築已闢為胡文虎紀念館,無聲地講述着一位客家遊子,「商之大者,為國為民」的傳奇一生。

胡文虎,這位誕生於緬甸仰光的永定客家人,以虎標萬金油締造了一個龐大的商業帝國。然而,真正令其青史留名的,並非「萬金油大王」的稱號,而是他在民族危亡之際,那句擲地有聲的誓言:「愛國是華僑之天職。」

傾盡家財 毀家紓難

「國家興亡,人各有責……有錢者出錢,有力者出力,毀家紓難,亦份所宜。」胡文虎不僅是這樣說的,更是這樣做的。

1931年「九一八」事變的烽煙燃起,遠在南洋的胡文虎聽聞馬占山將軍在黑龍江打響抗日第一槍,即刻電匯兩萬元及大批藥品馳援。次年淞滬戰火燃起,十九路軍浴血奮戰,他再次捐出三萬元現金,並用貨車將虎標良藥衝破硝煙運抵上海。蔡廷鍇將軍為此親筆致謝:「胡君援助最力,急難同仇,令人感奮!」

抗戰全面爆發後,胡文虎幾乎放下所有產業,傾囊捐助。他不僅認購了數百萬元的救國公債,更帶頭點燃了東南亞華僑的愛國熱情,最終帶動僑胞認購公債達一千三百萬元、捐款兩千萬元。他向國民政府致電言明:「苟得歸還,仍將一本初衷,將該款舉辦國家公益事業。」

1940年,日機轟炸重慶,將永安堂分行化為焦土,胡文虎卻淡然一笑:「只要將倭寇的仁丹趕走,再炸毀一個永安堂也值得!」其毀家紓難的赤誠,可見一斑。

以筆為戈 紙上烽火

除了財力物力的支援,胡文虎更開闢了另一條戰線——輿論戰場。他以名下十餘家「星」字頭報紙,組成了當時海外最響亮的抗日宣傳號角。

在他的「星系報」中,胡愈之、金仲華、郁達夫、喬冠華等眾多進步文化人士受邀執筆。郁達夫在《星洲日報》副刊上,將文藝版煉成了「紙彈工廠」;戰地記者黃薇手持星系報特派證,穿越槍林彈雨,直抵延安採訪毛澤東,將「全體海外僑胞團結起來援助祖國抗戰」的題詞公之於世,感召了數以百計的華僑青年奔赴陝北。

這些浸潤着油墨的紙張,承載着超越新聞的力量,喚醒了無數僑胞的愛國熱情,也為抗日陣線培養和輸送了大批有志青年。

鐵骨硬頸 不屈其志

1941年香港淪陷,胡文虎不幸身陷敵手。日軍威逼利誘,希望他出任香港「維持會」會長,以其僑領身份穩定人心。面對生死抉擇,胡文虎展現了客家人「硬頸」的鐵骨錚錚。

被日軍拘押期間,他坦然直言:「我是中國人,本愛國天職,當然出錢資助政府抗日。」他始終拒絕出任偽職,後在回首這段艱難歲月時感慨道:「身陷敵中,死不足懼,志更不可屈。」

1943年,港澳糧荒,他更是不懼風險,親赴東京,在首相官邸痛陳汪偽政權的腐敗,要求日方准許華僑運米賑災、恢復僑匯,表現出一位愛國僑領的凜然氣節。

胡文虎的一生,是傳奇的一生。這位從福建永定走出的客家子弟,用半生積蓄與錚錚鐵骨,在抗戰史冊上,刻下了海外赤子最深情的註腳。