客家匠心|我在福建建土樓

客家匠心|我在福建建土樓

馮木波 攝

「不是在藝術館,也不是在博物館,我這一輩子,是在福建的山村裏,一錘一鋸、一木一瓦地建起了一座座土樓。別人問我做什麽,我就笑笑說:『我是在蓋房子,蓋那種能住幾百口人的老房子。』其實我做的,是客家人住了幾百年的家——土樓。」

這輩子做了幾十年木工,從刨子鋸子練起,到一棟樓一棟樓地建,張羨堯見過晨霧罩山,也聽過夯土落地的回響。這些樓不是他一個人蓋的,是和徒弟們一點一點拼出來的。有時候,他覺得自己不是在做工,而是在延續一種老祖宗傳下來的手藝,一種建家的本事。

土樓:一方水土養出的建築奇跡

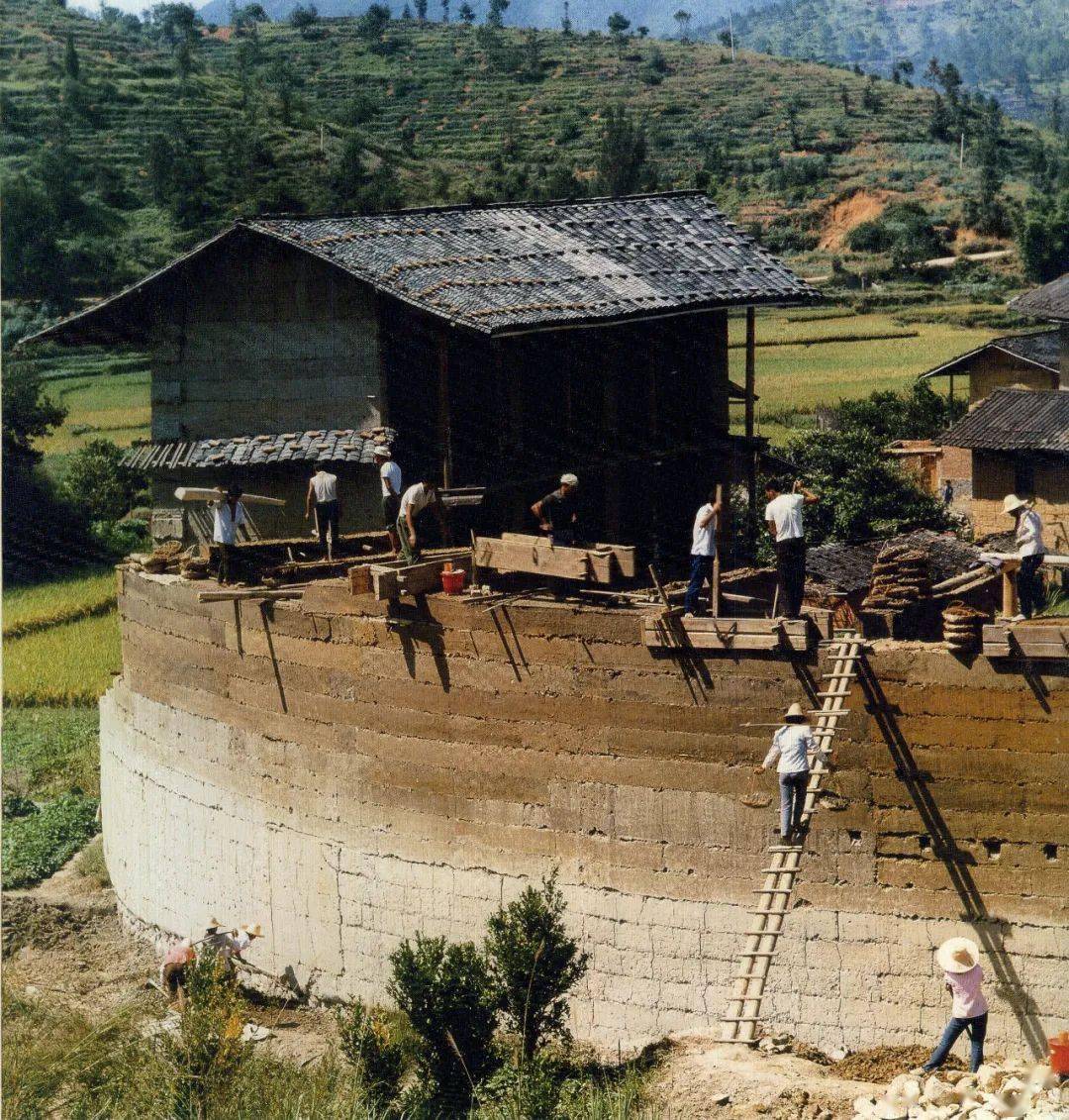

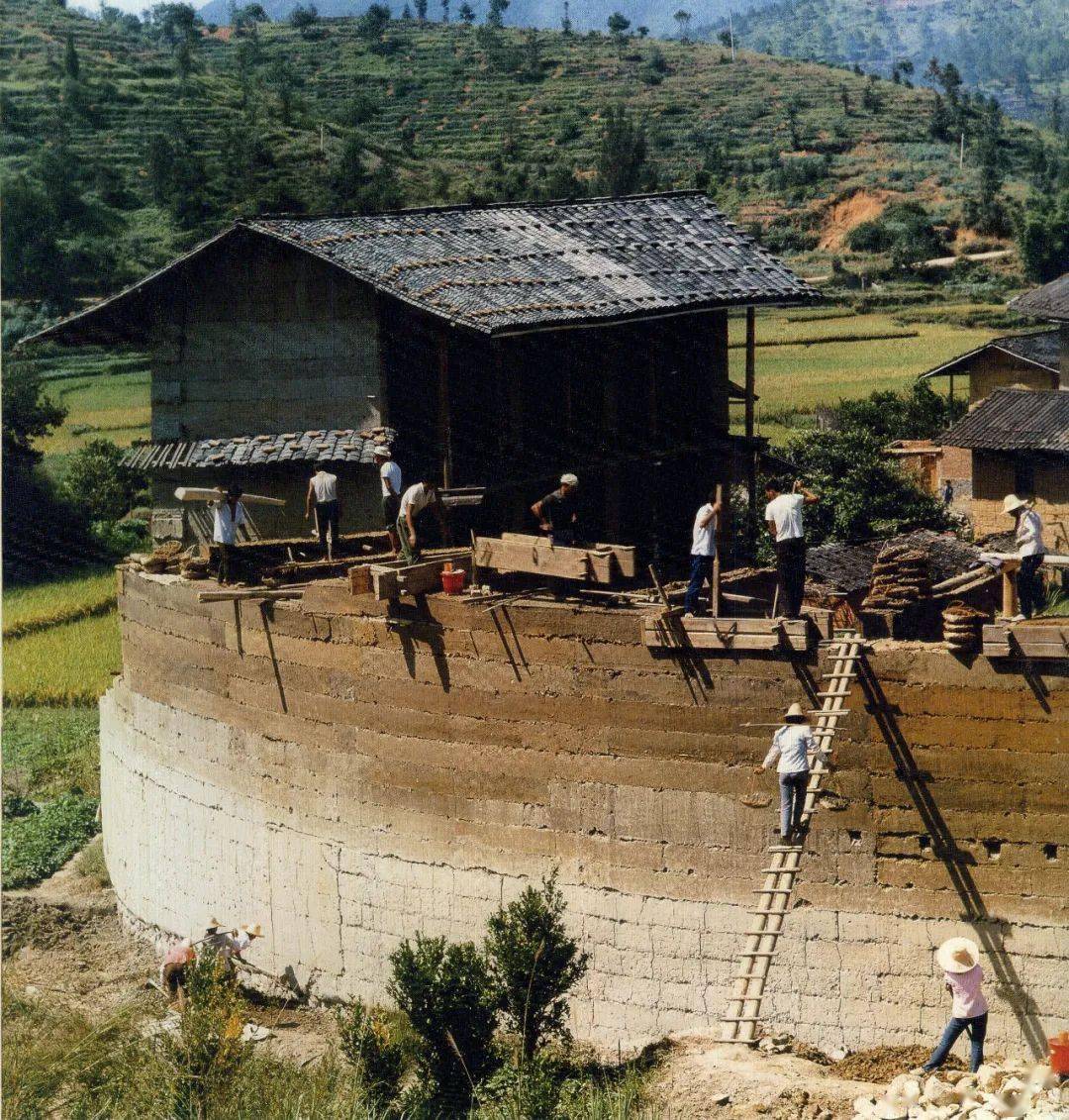

土樓,是在獨特的歷史文化背景和自然地理環境中,客家人憑借生活智慧與群體協作創造出的民居傑作。它既是居住建築,更是凝聚族群記憶、文化信仰與生活方式的載體,是南靖縣最具代表性的地方文化符號。

福建南靖境內有1500多座大型土樓,是世界上獨一無二的生土夯築建築,被譽為「東方古城堡」,2008年被列入世界文化遺產。如此龐大的營建體系,離不開一代又一代土樓匠人的默默堅守。

他不是設計師,他是營造者

張羨堯

張羨堯,生於1941年,是客家土樓營造技藝第七代傳承人。1964年,他開始在書洋鎮塔下村從事木工、油漆等基礎營造工作。1970年,29歲的他開始主建人生首座土樓——永盛樓,自此走上了與土樓共生共長的一生。

永盛楼 简喜梅 摄

裕德楼 简喜梅 摄

此後五十余年,他先後參與建造裕德樓、南山樓、積興樓、俊信樓、耀興樓等多座土樓,還主持了塔下大壩水口「榮汀亭」、永定高頭中學「江新亭」、奧杳村尾「長壽亭」、大溪村「功德亭」以及「德遠堂」的營建工程,成為遠近聞名的「土樓建造師傅」。

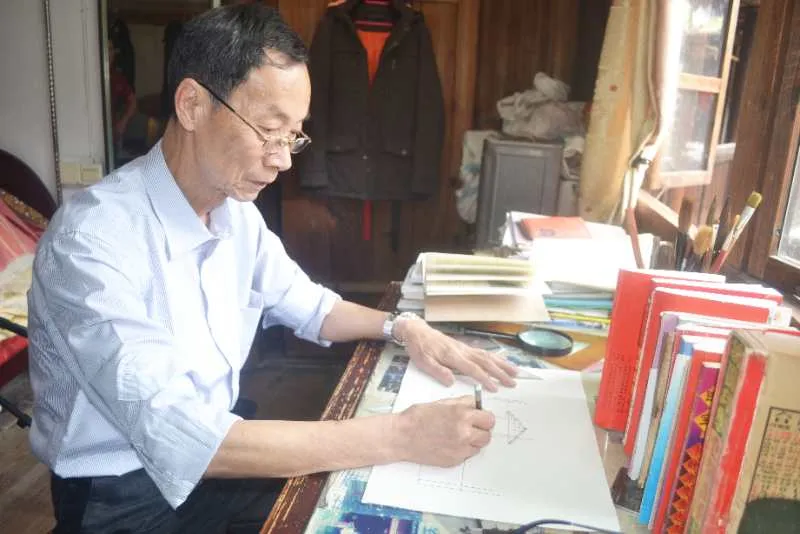

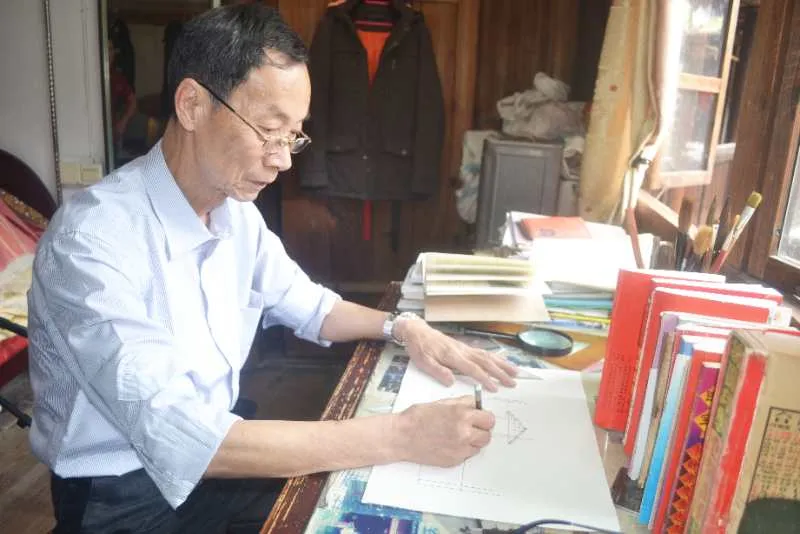

張羨堯不靠電腦圖紙,而是憑「心中有圖」,用木桿定線,憑經驗繪圖。他說:「營造土樓,不只是搭結構,更是一門講究天時地利人和的綜合技藝。」

他不修樓,他在造「活着的歷史」

每次建造新樓,張羨堯總是先看地形、朝向、風水,再選址設計,逐步推進工程。他把土樓看作有生命的存在,要因地製宜,順勢而建,更要敬畏傳統。

他曾對前來采訪的學者說:「樓是人住出來的,它是活的,不能當死的文物來蓋。」這也是他堅持使用傳統榫卯結構和原生材料的原因。他堅信,營造土樓是在建客家文化的根,是在為後人留下能住的歷史。

教一門手藝,也教一份擔當

幾十年間,張羨堯帶出了10多位徒弟。在他手下做學徒並不輕松。學藝第一步,是認識刨、鑿、劈、鋸等木工工具的名稱與性能;第二步,是練紮實基本功;第三步,是識圖繪圖、定墨線;最後,才是動手做成品。徒弟若成品達不到標準,絕不能出師。

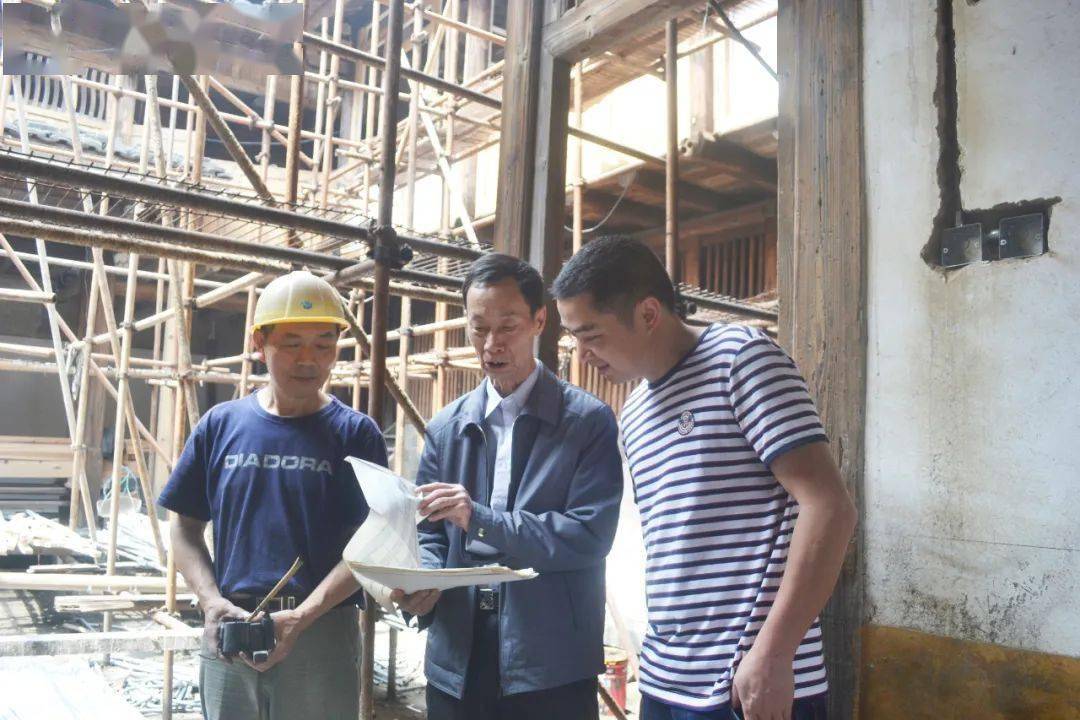

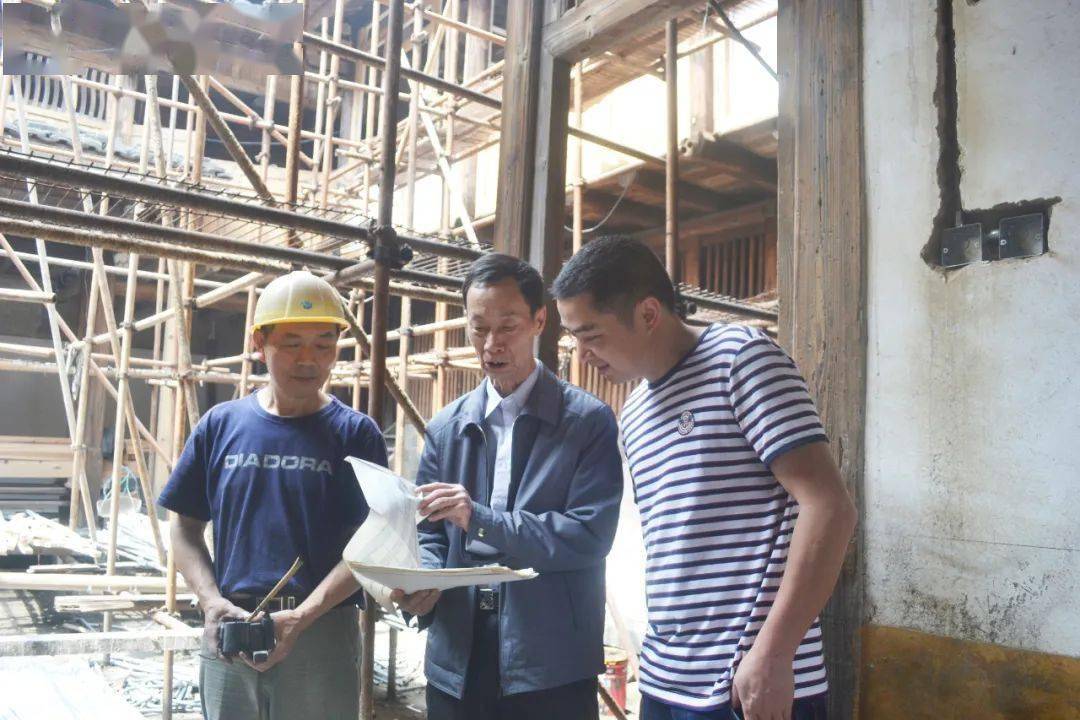

張羨堯在土樓修復現場指導徒弟精刨構件。沈榮土 攝

他還時常強調:「不能根據工資多少決定幹不幹活,真正的手藝人要有責任心,要講職業道德。」正是這種嚴師出高徒的傳統,讓他的徒弟中有不少如今已經獨當一面,有的還在傳統營造技藝中不斷創新。

有徒弟說:「跟師傅學習時,我便下定決心要把這門手藝一代代傳下去,讓我們的榫卯技術能在中國乃至世界建築史上名垂青史。」

張羨堯也坦然:「現在他們有的比我做得還好。年輕人有想法、有新工具,我們老一代人保守些,技術自然是一代比一代強。」

不是「絕學」,而是公共技藝

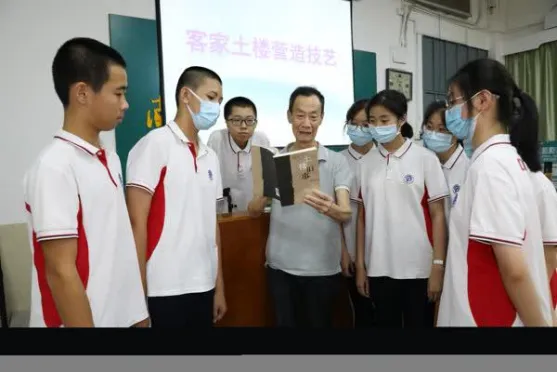

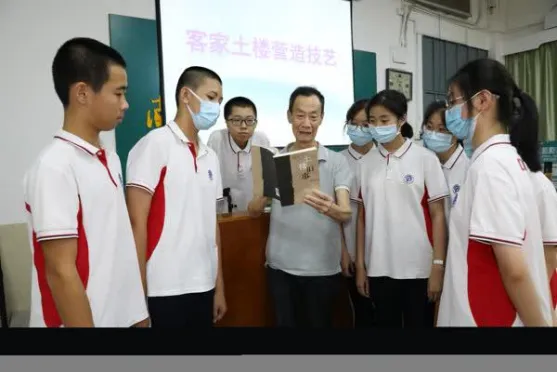

早在1980年代末,張羨堯就開始為同濟大學等高校建築系師生講授土樓營造技藝。2008年土樓申遺成功前後,國內外專家頻頻造訪南靖,他總是細致講解,不遺余力。有將近一千人從他口中學習到土樓營造的核心邏輯。

張羨堯正在為廈門大學建築系教授及學生講解《土樓舊事》中的土樓營造技藝相關知識。黃文燦 攝

2013年,他將多年經驗寫成《土樓舊事》,詳盡記錄土樓從「砌石角、開地基、上樓頂、做裝修」直至「搬進入住」的全過程。他說:「寫這本書,就是希望以後有人能照着建。哪怕只懂點木工、泥水工,也能憑書蓋出一座正宗土樓。」

這本書,如今已成為許多研究者與木工學徒的珍貴工具書。

「樓還在,人還住,文化就在」

如今84歲的張羨堯,已不再登高爬梁,但他每天仍守在家門口的小木坊,為來求教的年輕人答疑解惑。他不善言辭,但講起樓的結構、風水、朝向時,眉宇之間滿是自信。

「我是一生做木工的,建了不少樓。這些流程不寫下來,就怕有一天沒人記得怎麽蓋土樓了。」他說。

而他最驕傲的,並不是哪棟土樓有多宏偉,而是它們至今還「住着人」,「還能聽見小孩奔跑的聲音」。

這不是傳奇,也不是傳說。這是中國山野之間,一個匠人一生守護的建築,一份文化的延續。

他不在故宮修文物,他在南靖建土樓。但他們做的是同一件事:讓歲月不被風吹走,讓文明不在土裏沈。

圖文素材:南靖之窗 南靖新聞網 南靖縣文化廣電體育局 漳州市南靖縣人民政府

客家匠心|我在福建建土樓

馮木波 攝

「不是在藝術館,也不是在博物館,我這一輩子,是在福建的山村裏,一錘一鋸、一木一瓦地建起了一座座土樓。別人問我做什麽,我就笑笑說:『我是在蓋房子,蓋那種能住幾百口人的老房子。』其實我做的,是客家人住了幾百年的家——土樓。」

這輩子做了幾十年木工,從刨子鋸子練起,到一棟樓一棟樓地建,張羨堯見過晨霧罩山,也聽過夯土落地的回響。這些樓不是他一個人蓋的,是和徒弟們一點一點拼出來的。有時候,他覺得自己不是在做工,而是在延續一種老祖宗傳下來的手藝,一種建家的本事。

土樓:一方水土養出的建築奇跡

土樓,是在獨特的歷史文化背景和自然地理環境中,客家人憑借生活智慧與群體協作創造出的民居傑作。它既是居住建築,更是凝聚族群記憶、文化信仰與生活方式的載體,是南靖縣最具代表性的地方文化符號。

福建南靖境內有1500多座大型土樓,是世界上獨一無二的生土夯築建築,被譽為「東方古城堡」,2008年被列入世界文化遺產。如此龐大的營建體系,離不開一代又一代土樓匠人的默默堅守。

他不是設計師,他是營造者

張羨堯

張羨堯,生於1941年,是客家土樓營造技藝第七代傳承人。1964年,他開始在書洋鎮塔下村從事木工、油漆等基礎營造工作。1970年,29歲的他開始主建人生首座土樓——永盛樓,自此走上了與土樓共生共長的一生。

永盛楼 简喜梅 摄

裕德楼 简喜梅 摄

此後五十余年,他先後參與建造裕德樓、南山樓、積興樓、俊信樓、耀興樓等多座土樓,還主持了塔下大壩水口「榮汀亭」、永定高頭中學「江新亭」、奧杳村尾「長壽亭」、大溪村「功德亭」以及「德遠堂」的營建工程,成為遠近聞名的「土樓建造師傅」。

張羨堯不靠電腦圖紙,而是憑「心中有圖」,用木桿定線,憑經驗繪圖。他說:「營造土樓,不只是搭結構,更是一門講究天時地利人和的綜合技藝。」

他不修樓,他在造「活着的歷史」

每次建造新樓,張羨堯總是先看地形、朝向、風水,再選址設計,逐步推進工程。他把土樓看作有生命的存在,要因地製宜,順勢而建,更要敬畏傳統。

他曾對前來采訪的學者說:「樓是人住出來的,它是活的,不能當死的文物來蓋。」這也是他堅持使用傳統榫卯結構和原生材料的原因。他堅信,營造土樓是在建客家文化的根,是在為後人留下能住的歷史。

教一門手藝,也教一份擔當

幾十年間,張羨堯帶出了10多位徒弟。在他手下做學徒並不輕松。學藝第一步,是認識刨、鑿、劈、鋸等木工工具的名稱與性能;第二步,是練紮實基本功;第三步,是識圖繪圖、定墨線;最後,才是動手做成品。徒弟若成品達不到標準,絕不能出師。

張羨堯在土樓修復現場指導徒弟精刨構件。沈榮土 攝

他還時常強調:「不能根據工資多少決定幹不幹活,真正的手藝人要有責任心,要講職業道德。」正是這種嚴師出高徒的傳統,讓他的徒弟中有不少如今已經獨當一面,有的還在傳統營造技藝中不斷創新。

有徒弟說:「跟師傅學習時,我便下定決心要把這門手藝一代代傳下去,讓我們的榫卯技術能在中國乃至世界建築史上名垂青史。」

張羨堯也坦然:「現在他們有的比我做得還好。年輕人有想法、有新工具,我們老一代人保守些,技術自然是一代比一代強。」

不是「絕學」,而是公共技藝

早在1980年代末,張羨堯就開始為同濟大學等高校建築系師生講授土樓營造技藝。2008年土樓申遺成功前後,國內外專家頻頻造訪南靖,他總是細致講解,不遺余力。有將近一千人從他口中學習到土樓營造的核心邏輯。

張羨堯正在為廈門大學建築系教授及學生講解《土樓舊事》中的土樓營造技藝相關知識。黃文燦 攝

2013年,他將多年經驗寫成《土樓舊事》,詳盡記錄土樓從「砌石角、開地基、上樓頂、做裝修」直至「搬進入住」的全過程。他說:「寫這本書,就是希望以後有人能照着建。哪怕只懂點木工、泥水工,也能憑書蓋出一座正宗土樓。」

這本書,如今已成為許多研究者與木工學徒的珍貴工具書。

「樓還在,人還住,文化就在」

如今84歲的張羨堯,已不再登高爬梁,但他每天仍守在家門口的小木坊,為來求教的年輕人答疑解惑。他不善言辭,但講起樓的結構、風水、朝向時,眉宇之間滿是自信。

「我是一生做木工的,建了不少樓。這些流程不寫下來,就怕有一天沒人記得怎麽蓋土樓了。」他說。

而他最驕傲的,並不是哪棟土樓有多宏偉,而是它們至今還「住着人」,「還能聽見小孩奔跑的聲音」。

這不是傳奇,也不是傳說。這是中國山野之間,一個匠人一生守護的建築,一份文化的延續。

他不在故宮修文物,他在南靖建土樓。但他們做的是同一件事:讓歲月不被風吹走,讓文明不在土裏沈。

圖文素材:南靖之窗 南靖新聞網 南靖縣文化廣電體育局 漳州市南靖縣人民政府